一、项目背景

应对死亡相关事件被认为是临床护士最常见的压力源之一,而临床护士大多不愿主动对死亡相关事件进行交谈。我国死亡教育处于起步阶段,护士在学校接触的死亡教育课程实践极少,临床低年资护士缺乏消除死亡相关负性情绪的能力,对生命和死亡意义的理解存在一定的局限性。

在低年资护士人群中引入生死教育,帮助护士拥有死亡应对能力,不仅能缓解护士的死亡恐惧等负性情绪,还能促进其参与患者安宁疗护策略的制定与安排、死亡准备等工作,帮助其更好地为患者提供护理。

团队以胸部肿瘤病房低年资护士为主体,基于体验式学习理论为框架开展生死教育活动。

图1 生死教育护理团队

二、项目开展

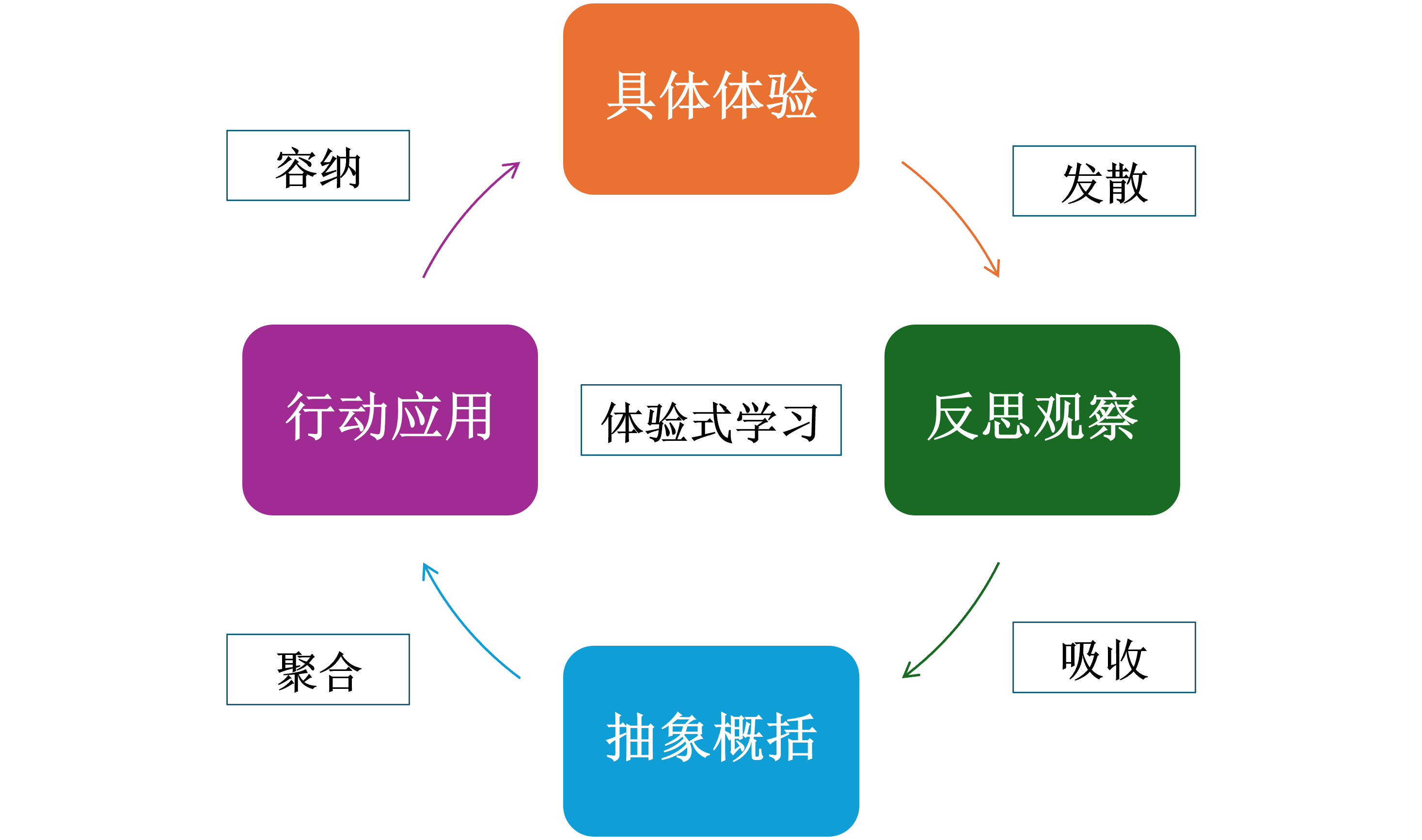

大卫·库伯(David A.Kolb)是体验学习理论的主要倡导者,库伯体验学习理论是一种重视学习者参与和体验的教学理论,强调通过体验来获得知识,以体验作为学习的核心环节。该理论认为,学习是一个将“具体体验、反思观察、抽象概括、行动应用”相结合的过程(图2)。

图2 Kolb 体验学习圈

调查现况、设计教学内容

前期,团队成员对胸部肿瘤病房低年资护士进行了问卷调查和一对一访谈,了解低年资护士的死亡应对能力、生死教育需求现况。结合文献查阅结果,拟定初步的教学内容。通过专家咨询确定了最终的教学课程内容。

团队将教学内容划分为“认识死亡”、“思考死亡”、“应对死亡”、“应对哀伤”四个循序渐进的模块(图3),包括死亡接受能力、死亡思考与表达能力、谈论他人及自己死亡相关事件能力、临终照护能力、处理丧葬能力、哀伤辅导能力等。

图3 生死教育内容

培训采取小班授课,每个模块包括3个体验式活动,每个活动1学时,总学时12学时。

以“应对死亡”模块的“影像中的生死——观影会”为例,授课师资将电影进行重新剪辑,并设计观影用的“支架”——话题讨论单、课堂阅读材料。通过电影叙事的教学方法帮助参与者学习如何四道人生(道爱、道谢、道歉、道别);引导参与者填写生前预嘱,分享遗体捐赠相关伦理、法律问题等。

培训考核评价以过程性评价及课堂成果展示为主,包括艺术作品展示(10%)、自由写作分享(20%)、小组讨论访谈(20%)、生命关怀行动(50%)。

组建师资团队

团队组建以阳光天使为主导的多学科融合、医护一体化的生死教育师资团队。师资团队成员包括肿瘤科医师、肿瘤科护士、阳光天使、心理咨询师、心理治疗师、社工等。

确定教学形式

团队根据教学内容、基于体验式学习理论,通过讲座、游戏、情景模拟、书籍漂流、观影会、艺术工作坊、辩论赛、死亡咖啡馆等形式,引导低年资护士主动参与和探究。

将体验式学习理论运用于低年资护士的生死教育,将内容从轻松的体验(如游戏、观影、手工作坊)过渡到严肃的现实场景(如告知坏消息、临终沟通),契合参与者的心理接纳度。课程内容均围绕肿瘤科典型情境展开,确保在工作场景的可应用性。通过体验循环圈式学习路径(体验→反思→理论→实践),帮助参与者在职业初期建立可持续成长的死亡应对能力体系。

课程实施

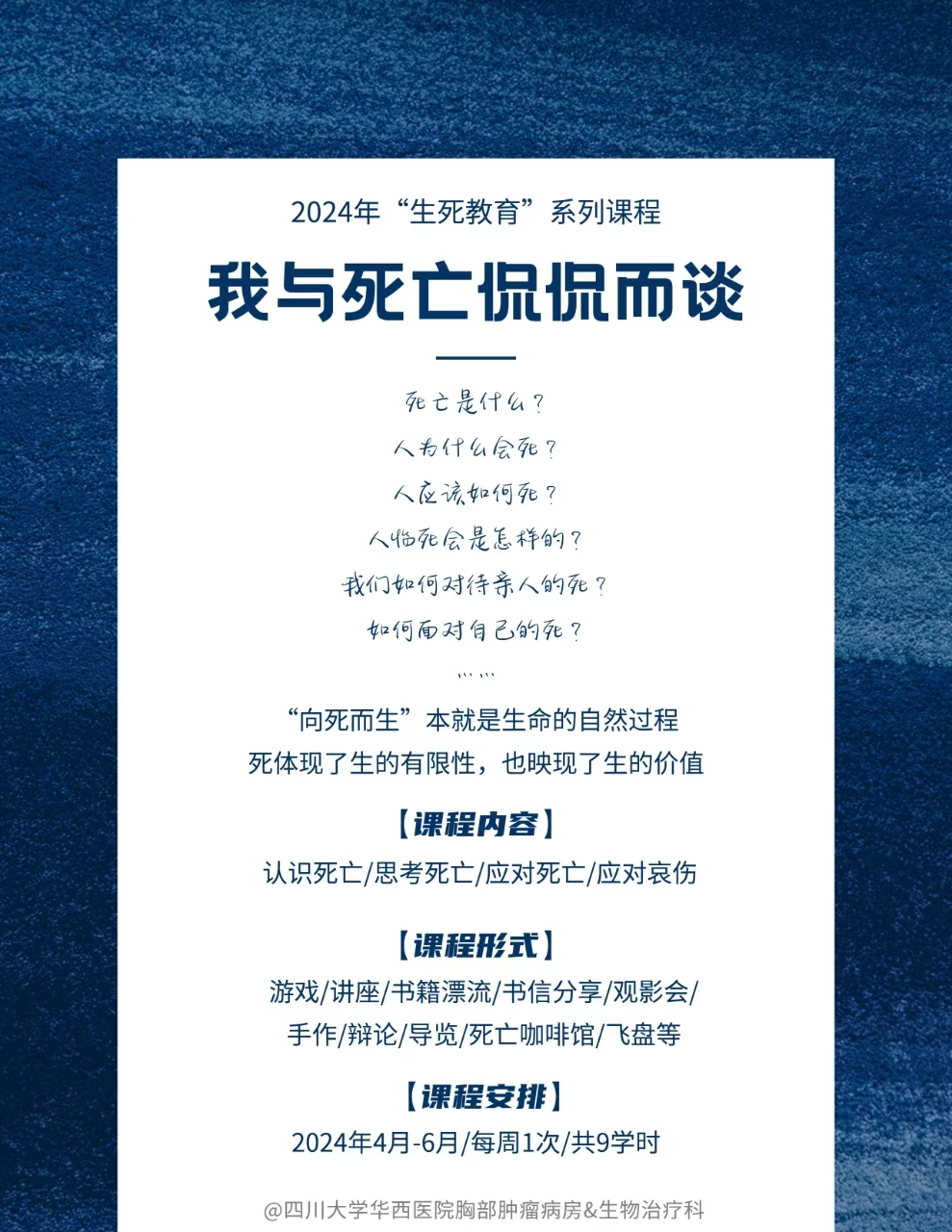

本项目在胸部肿瘤病房实施,在课程开始前,团队设计制作并发布课程招募海报(图4)。参与者遵循自愿报名的原则,允许近年有过丧失“重要之人”经历者不选择参加。团队安排专人负责协调课程时间、场地、素材等,确保课程顺利运行。

图4 课程招募海报

在“认识死亡”模块中,通过讲座《我们为什么要谈论死亡》《考古如何呈现死亡的“仪式感”》、小组讨论导入生死主题,帮助参与者理解生命的本质及意义、谈生论死的意义、中西文化背景下的死亡观。应用轻松而富有涵义的“人生刻度尺”、“递水传情”等游戏,帮助参与者直观感受生命的有限性与无限性。

图5 “递水游戏”

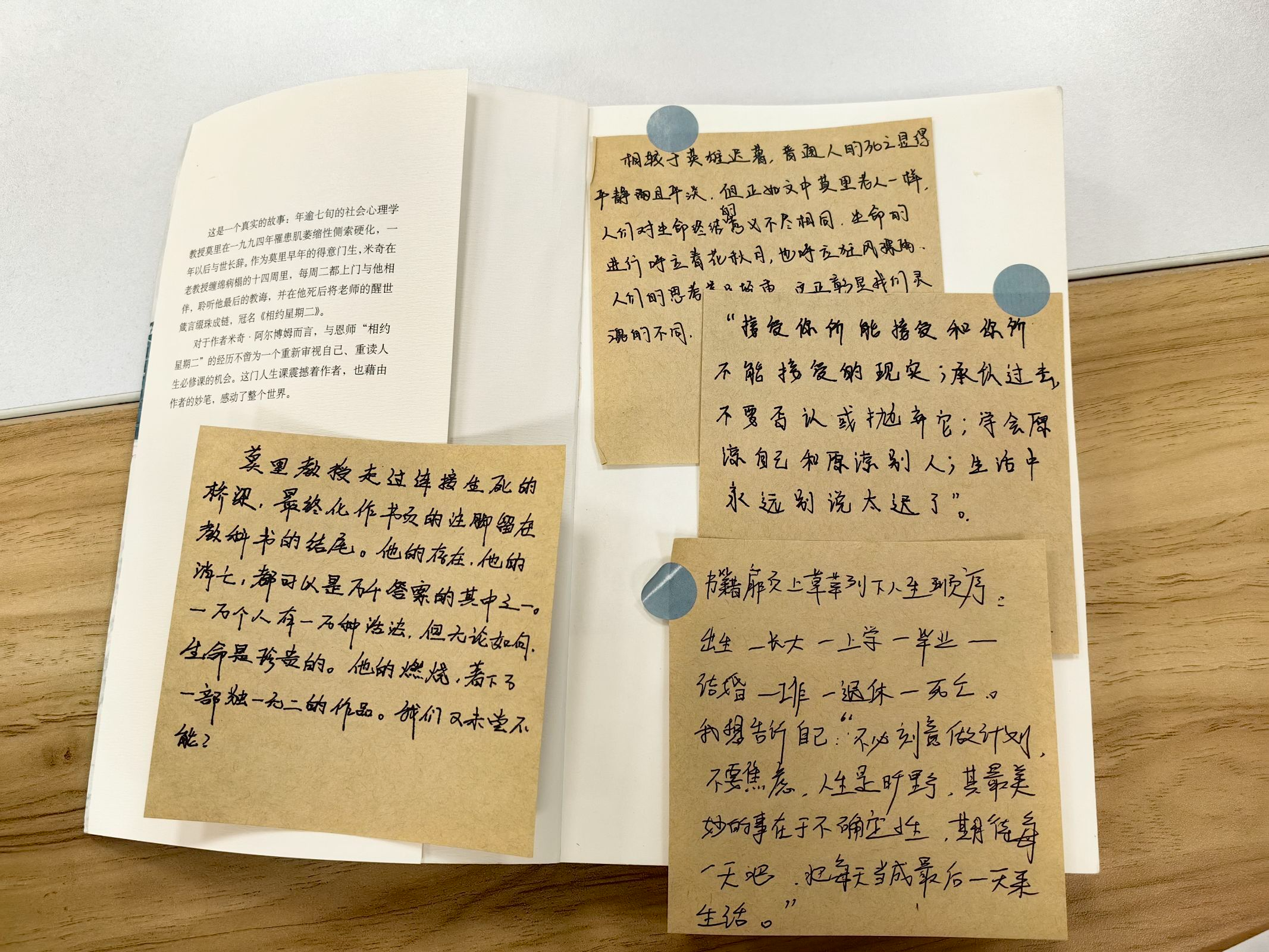

在“思考死亡”模块中,通过书籍漂流活动、辩论赛、死亡咖啡馆,帮助参与者学会表达对濒死、死亡的内心感受;提升参与者讨论自己、他人死亡相关事件的能力。

在“应对死亡”模块中,团队设计了情景模拟、艺术工作坊及观影会,帮助参与者掌握临终阶段照护及濒死、丧葬处理能力,包括如何传递坏消息、四道人生、预立医疗照护计划、尊严死、遗体尊严、殡葬礼仪等。

在“应对哀伤”模块中,团队邀请心理卫生中心专家通过团体活动、小组讨论等形式,帮助参与者了解哀伤辅导的方法、内容等。

图6 “书籍漂流”活动

四、教学成效

本项目从2022年实施至今已开展了5期课程,团队培养了5名临床护理师资,培养了1名护士参与临床肿瘤心理相关工作。

至今共有81名低年资护士参加了生死教育,参与者的考核评价平均得分为94.69分。问卷调查显示,参与者对教学满意度高,94.84%的课程内容获得了“非常满意”的评价,5.16%获得“满意”的评价。参与培训的师资、病房高年资护士、患者及家属都给予了课程非常积极的评价。

项目实施后,团队收到了低年资护士参与后的反馈。摘取了部分反馈内容如下:“课程互动有趣,积极思考和分享关于死亡”;“对死亡有更深的触感”;“第一次正视死亡这件事”;“通过辩论让我们站在不同的角度思考,有助于在临床上遇到类似问题的解决”;“以自己设计墓碑的活动开展,大家正确的认识到死亡之后,能够更好地处理自己身后的事情”;“课程生动立体,更多地让我参与其中,发掘内心深处的想法”。

从问卷调查和书面反馈的结果可以看出,本项目的实施对参与者具有很好的帮助成长作用,帮助参与者正视死亡、思考死亡。未来,团队将继续持续改进,不断优化临床护士生死教育形式和内容,进一步普及缓和医疗。

撰稿人 葛如语、边琼

图 片 第43护理单元团队

审核人 符琰,杜洪燕

探索教学真谛·展现教学魅力

为促进我院临床护理教学创新,护理部毕业后教育科在开设“教学论文荐读”专栏的基础上增设“护理教学创新项目推荐”一栏,供全院师生学习、借鉴。

“微光精神,创新改变”。我们期待通过专栏,激发临床护理教师思维,促进各科开展教学创新,不断提升临床护理教学质量和水平。

护理部毕业后教育科

2020年6月10日

● 版权声明 ●

● 本文内容最终解释归四川大学华西医院护理部所有,未经授权不得转载。

● <护理教学创新项目推荐>封面版权归四川大学华西医院宣传部所有,未经授权不得修改、转载。